传承经典,挥洒个性

——“2012中国写实画派八周年展”开幕

2012-11-9 艺术兄弟网

|

(艺术兄弟网 中国油画院美术馆 2012年11月9日 讯)伴随着北京初冬那宁静的夜空,我们走进中国油画院美术馆,这里远离繁华的市中心,少了几分喧嚣,而多了一些静谧,这种简单而质朴的感觉就如同经典的绘画一般,静静的流入人们的心田。今晚19时30分,“中国写实画派2012年展”在中国油画院美术馆拉开帷幕,再次向人们展示写实油画迷人的魅力。

前来参加开幕式的观众络绎不绝,热爱写实绘画的人们能够齐聚一堂,欣赏写实画派的画家们近期的力作,就好像参加了一场光彩夺目的美的盛宴。此次展览由中国艺术研究院中国油画院、北京市文物局、中国国际贸易促进委员会北京市分会、中国写实画派联合主办,中国油画艺术基金、美丽道国际艺术机构、成都岁月艺术馆、吉林美术出版社协办,展出了中国写实画派画家艾轩、杨飞云、王沂东、陈衍宁、徐芒耀、刘孔喜、郭润文、王宏剑、袁正阳、夏星、张利、龙力游、李士进、徐唯辛、郑艺、翁伟、忻东旺、庞茂琨、冷军、殷雄、石良、李贵君、张义波、朱春林、王少伦这25位艺术家近几年的最新力作和中国写实画派重要成员陈逸飞先生生前的部分作品,参展作品共80幅左右。

在著名舞蹈艺术家沈培艺女士主持的开幕式上,中国艺术研究院院长王文章、北京市文物局副局长于平、中央美术学院教授赵友萍、美丽道国际艺术机构董事长沈桂林、雅昌艺术网总经理朱文轶、中国写实画派画家王沂东、杨飞云、艾轩分别在开幕式上致辞。

王文章在致辞中说到:“中国改革开放新世纪以来,各种艺术风格百花齐放,而中国写实画派在中国以其独特的艺术风貌在中国油画画坛上独树一帜,他们对油画本体的追求,表现了我们这个时代的精神,给中国当代油画起到一个很好的引领作用。作为中国油画的一个流派,中国写实画派的每个画家都有自己独特的个性追求,形成了自己独特的艺术风格。我认为这个画派是成功的,他们的成功是我们这个时代艺术创作辉煌的声音。而且写实画派的油画家都是有社会责任感的画家,2008年在四川汶川地震之后,中国写实画派是我们中国油画界第一批站出来组织创作反映抗震救灾的油画的画派,并把拍卖所得捐赠给四川灾区用于抗震救灾,我想这个义举也正展示了我们当代艺术家博爱的胸怀。我代表中国艺术研究院,也代表我自己,对中国写实画派的艺术成绩,对他们给我们观众带来的艺术享受,表示衷心的感谢,祝中国写实画派越发展越好”。

王沂东在致辞中说:“今天中国写实画派八周年展览的开幕,让我有很多感触:虽然我们的组织很松散,但是大家都很团结,很客气,一个原因就是大家的画一直在进步,一直在张扬个人的独特性,但是在大的方向上,每个人的追求都是一样的。我觉得这种组织形式有很多地方可以借鉴,虽然形式上比较松散,但是内心团结的非常紧密,在这种创作的条件下,大家都可以发挥自己独特的个性,进行着自己的探索。今天在中国油画院举办这个展览,我觉得这块土地为写实画派的后备力量带来了很好的土壤,使立志要成为艺术家的人可以在这个地方起步,提高,为未来的艺术创作做好准备”。

走进展厅,观众们的视线立即被这些生动而传神的作品所吸引,写实绘画以其精湛的表现力,继承了西方古典油画的精华,同时融入本土深厚的文化内涵,将生活的丰富多姿展现的淋漓尽致:或是宁静,或是活泼,时而广阔宏大,时而小巧温馨,每位艺术家不同的个性和艺术风貌,展现出不同的生活图景。正如中央美术学院教授赵友萍老师在开幕式的致辞中提到的:“中国写实画派从诞生的那天起就宣告:‘我以写实的手法来面对生活,用这种手法来表达自己对生活的感动’。为什么他们会有这么强大的生命力?就是因为他们‘接地气’,他们热爱生活,凡是热爱生活的人,对美就特别敏感,容易发现生活当中的美,而发现了生活中的美也会更热爱生活。生活有多丰富,写实画派就有多丰富,生活有多长久,写实画派就有多长久”。

中国写实画派自2005年成立以来,已连续举办八届展览,得到了学界与社会各界的广泛支持和关注,充分展示了中国写实油画的艺术成就和旺盛的生命力。这片欣欣向荣的景象让我们看到:在走过了九年风雨历程的今天,中国写实画派正处于生命的旺年,这只中国油画创作的精英队伍必将越来越壮大。本次“中国写实画派2012年展”展将于2012年11月9日—16日在中国油画院美术馆展出。 (小麦)

|

| |

|

| |

开幕现场 |

| |

|

| |

沈培艺主持开幕式 |

| |

|

| |

王文章讲话 |

| |

|

| |

于平讲话 |

| |

|

| |

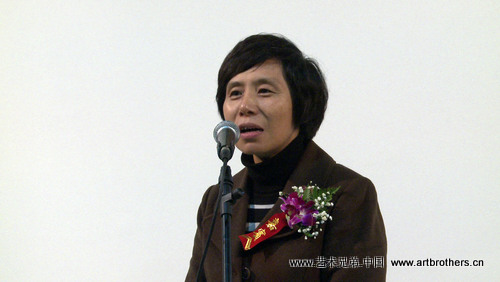

赵友萍讲话 |

| |

|

| |

沈桂林讲话 |

| |

|

| |

朱文轶讲话 |

| |

|

| |

王沂东讲话 |

| |

|

| |

杨飞云讲话 |

| |

|

| |

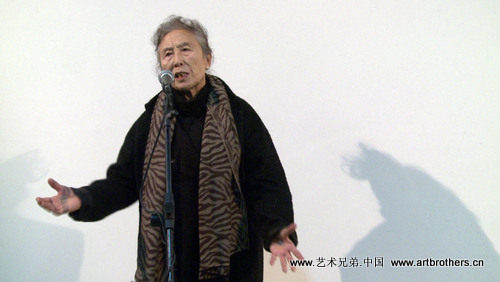

艾轩讲话 |

| |

|

| |

合影留念 |

| |

|

| |

陈逸飞《高原母子情》 |

| |

|

| |

艾轩《寒雾》 |

| |

|

| |

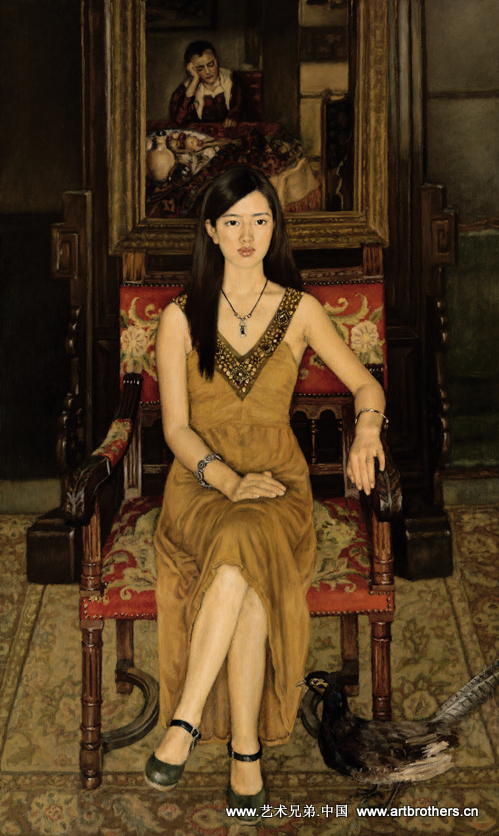

杨飞云《安然·淡定》 |

| |

|

| |

杨飞云《大书》 |

| |

|

| |

王沂东《盛装的维吾尔族姑娘》 |

| |

|

| |

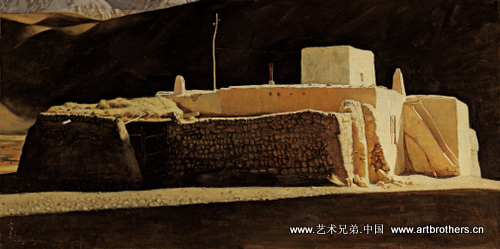

王沂东《塔吉克民居的肖像》 |

| |

|

| |

陈衍宁《南窗》 |

| |

|

| |

徐芒耀《旧房里的阿娟》 |

| |

|

| |

刘孔喜《你好!白桦林》 |

| |

|

| |

袁正阳《风中的微光》 |

| |

|

| |

郭润文《持花篮的女孩》 |

| |

|

| |

王宏剑《阳光下的阿尔卑斯山》 |

| |

|

| |

张利《摇经轮的信徒》 |

| |

|

| |

龙力游《摘野果》 |

| |

|

| |

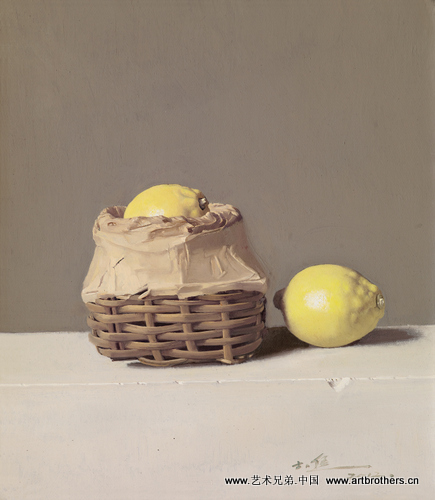

李士进《两个柠檬》 |

| |

|

| |

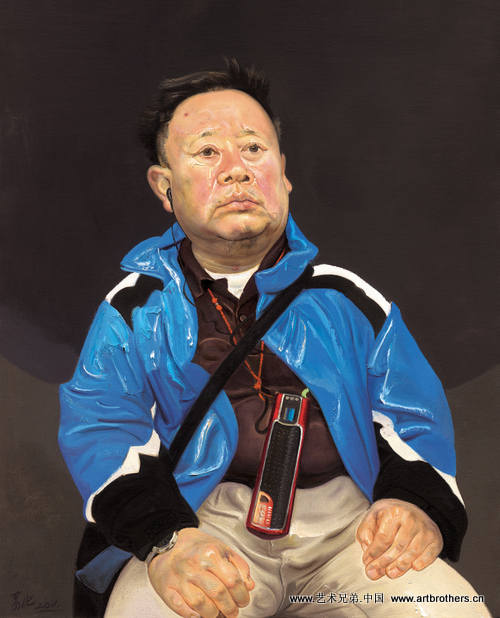

徐维辛《老舍》 |

| |

|

| |

夏星《青春的矫饰》 |

| |

|

| |

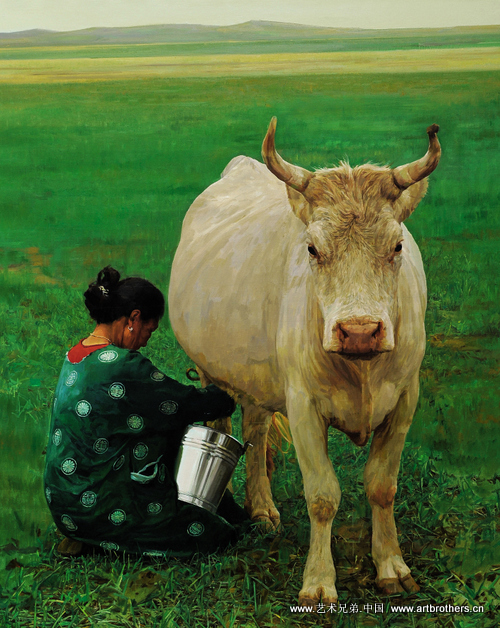

郑艺《神圣》 |

| |

|

| |

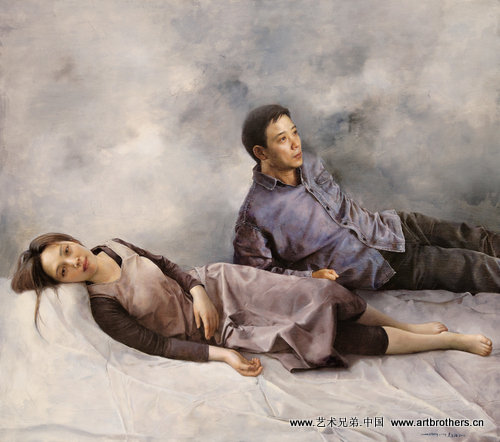

翁伟《天长地久》 |

| |

|

| |

忻东旺《天命》 |

| |

|

| |

庞茂琨《手捧柚子的女孩》 |

| |

|

| |

冷军《收租院》(局部) |

| |

|

| |

殷雄《犹太人的上海方舟》 |

| |

|

| |

石良《触处即真》 |

| |

|

| |

李贵君《不同寻常》 |

| |

|

| |

张义波《丰收》 |

| |

|

| |

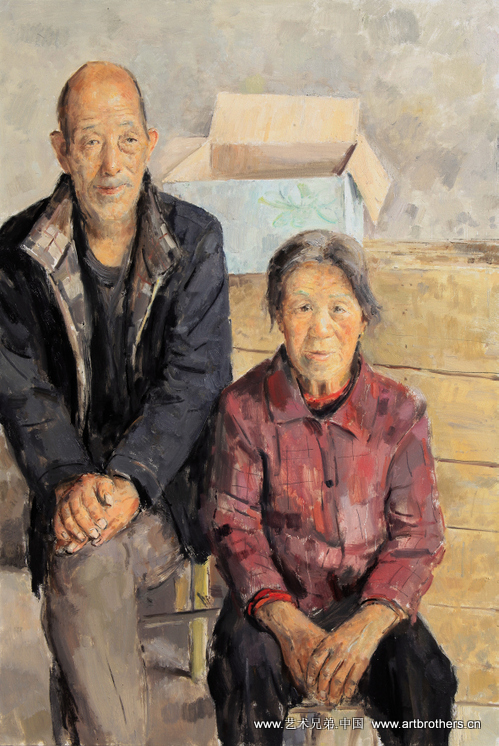

朱春林《老伴之一》 |

| |

|

| |

王少伦《四瑗》 |

| |

| |

|

|